Мох — помощь: как болотное растение спасало жизни в Великую Отечественную войну

Где добывали и как использовали природные свойства сфагнума советские медики

0

EN

Следите за нашими новостями в удобном формате

Есть новость? Присылайте!

Великая Отечественная война потребовала огромного напряжения от советского здравоохранения. Для лечения раненых остро не хватало перевязочных материалов, и медики вспомнили опыт прошлых военных конфликтов, когда для этих целей применяли мох сфагнум. Практика показала, что этот природный материал по своим заживляющим свойствам превосходит классические повязки. С самого начала войны заготовка мха и изучение его свойств стали задачами государственной важности. Одним из центров по добыче растения стал Иркутск. Студенты и преподаватели местного университета в сильнейшие морозы отправлялись в тайгу на торфяные болота, где обычно произрастает сфагнум, собирали его и обрабатывали, чтобы передать на фронт. По словам современных врачей, использование натуральных материалов для заживления ран — очень разумный метод, который применяется и сегодня.

Естественная замена классическим повязкам

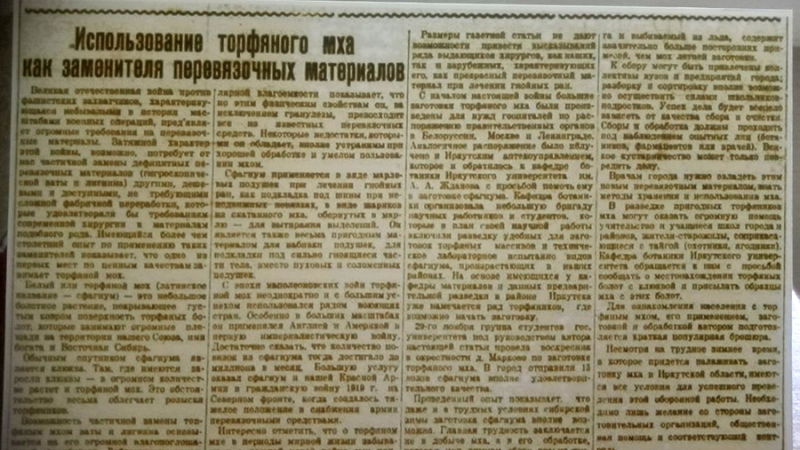

Уже в первые месяцы Великой Отечественной войны, когда стало понятно, что противостояние с фашистами будет долгим и кровопролитным, перед медиками встала проблема дефицита перевязочных материалов. Специалисты начали искать доступные и дешевые средства заменить гигроскопическую вату и лигнин, которые использовались для обработки ран. По своим свойствам для этих целей мог бы хорошо подойти торфяной мох с латинским названием сфагнум. Это небольшое растение, которое покрывает поверхность болот. Его заросли в огромных количествах имелись на территории Советского Союза, и особенно обильно он рос в Восточной Сибири. Одним из важных центров его сбора для нужд фронта стал Иркутский университет им. Жданова.

— Возможности замены сфагнумом ваты и лигнина основаны на его огромной влагопоглощающей способности. Лабораторные испытания его гигроскопической и капиллярной влагоемкости показали, что по этим физическим свойствам он намного превосходит все известные перевязочные средства, кроме гранулезы (крахмальных зерен). А недостатки, которые у него всё же есть, можно минимизировать за счет правильной обработки, — сказал заведующий отделом «Солдаты Отечества» Музея истории города Иркутска Сергей Трофименко.

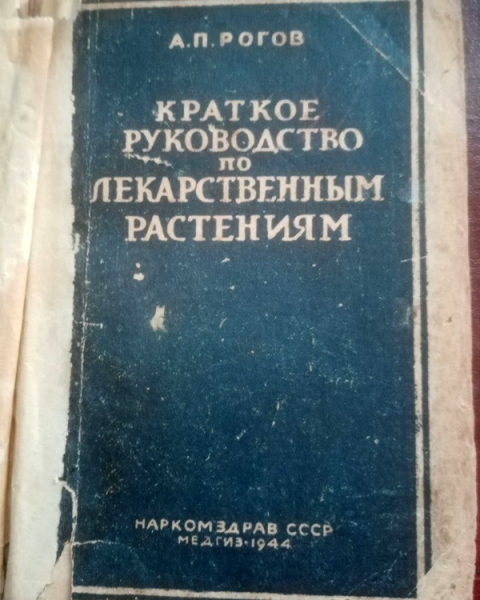

Как указывается в научной статье «История и перспективы применения сфагновых мхов в медицине», опубликованной в журнале «Врач» в 2016-м, идея использовать торфяной мох для заживления ран возникла задолго до начала Второй мировой войны. Впервые в России в качестве перевязочного средства его использовали в 1882 году в Николаевском военном госпитале и Мариинской больнице в Санкт-Петербурге. В 1889-м на Пироговском съезде врачей доктор Александр Генрици выступил с докладом «О торфяных мхах», а уже в 1890 году в «Военно-медицинском журнале» была опубликована его инструкция, описывающая обеззараживающие свойства растения.

Интерес к сфагнуму со стороны медиков и исследователей возрастал во время военных конфликтов. Его применяли в ходе Русско-японской (1904–1905) и Первой мировой войн (1914–1918). В период Гражданской войны в России для нужд московских больниц изготавливали сфагново-марлевые подушечки. Однако исследования материала проводились эпизодически и мхи не были внесены в список официальных лекарственных растений страны.

Серьезное изучение сфагнума в СССР началось в 1939 году в Ботаническом институте им. академика В.Л. Комарова АН СССР. Собранный в организации научный материал накануне войны был передан знаменитому врачу Ивану Виноградову, который позже станет главным хирургом блокадного Ленинграда.

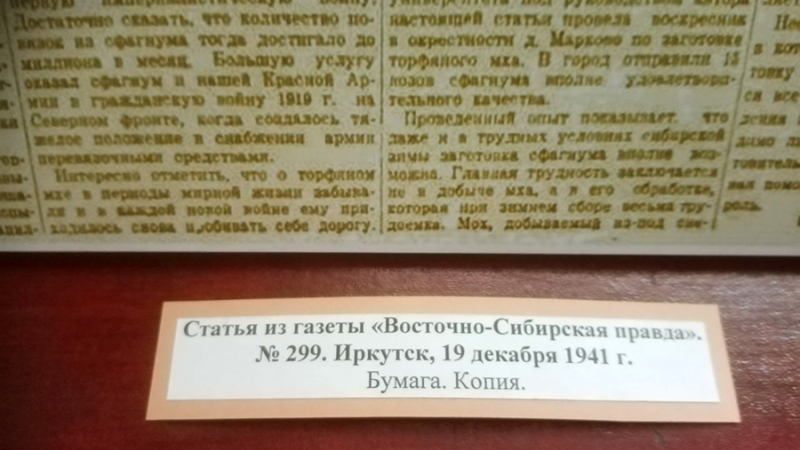

После начала Великой Отечественной войны медицинское применение сфагнума пошло в государственных масштабах. На второй день боевых действий, 23 июня 1941 года, на заседании Хирургического общества им. Н.И. Пирогова были приняты рекомендации по использованию этого материала и организации его заготовки для нужд госпиталей и больниц. Медики подготовили инструкции по его использованию в качестве перевязочного средства и правила по его сбору и хранению.

В числе прочих органов сбором мха начало заниматься и Иркутское аптекоуправление, которое обратилось с просьбой о содействии на кафедру ботаники Иркутского университета, где была организована бригада из студентов и преподавателей. 29 ноября 1941 года они отправились на поиски мха на торфяники.

— Обычный спутник сфагнума — клюква. Там, где есть заросли клюквы, можно найти и мох. Это очень облегчало его розыски. Первый сбор для нужд фронта производился в окрестностях деревни Макарово. В город в тот день отправили 15 возов качественного мха, — сказал Сергей Трофименко.

Однако основной проблемой был не сбор, а обработка сфагнума в условиях суровой сибирской зимы. Так как растение добывали из-под снега и льда, в нем было значительное количество примесей. По этой причине медики тщательно контролировали процесс заготовки. К нему привлекали школьников и учителей, заметную помощь оказывали местные охотники и собиратели ягод, так как знали, где в чаще можно найти ценный материал.

Актуальный и сегодня метод

Использование мха для лечения раненых показало, что он обладает отличными впитывающими свойствами — лучше, чем классические перевязочные средства. Исследования, проведенные Иваном Виноградовым, утверждали, что качество перевязочного материала практически не зависит от разновидности растения, что упрощало его заготовку. Однако по результатам экспериментов стало понятно, что виды секции Sphagnum лучше поглощают жидкость и газ, меньше ломаются и их легче преобразовывать в форму порошка, поэтому их и рекомендовали к использованию в первую очередь.

Обычно из растения делали стерилизованные марлевые подушечки разных размеров, которые неплотно наполняли мхом. Перед наложением на рану медик слега увлажнял их физраствором. Также сфагнум добавляли в марлевые салфетки для дренирования гнойных полостей, делали из него подстилочный материал в шинах и стерилизованные сфагново-марлевые шарики для вытирания гноя и крови во время и после операций и даже набивали подушки и тюфяки.

Военные медики называли сильные стороны сфагновых подушечек: легкость, мягкость, упругость, способность прилегать к любым частям тела, легкость удаления с поверхности раны без ее раздражения, долгосрочность сфагновых повязок до 10–14 дней, удобство при транспортировке раненых и больных, равномерное впитывание и удерживание гнойного отделяемого фрагмента раны всей поверхностью повязки и другие. Хорошая способность поглощать газы увеличивала скорость заживления благодаря бактерицидным и лечебным свойствам.

— Природные впитывающие средства активно используются для заживления ран в разных странах мира и сейчас. Они способны впитывать жидкость и устойчивы к инфекциям. Многие вещи, которые применяли наши деды, используют и в наши дни. Просто в новой обертке, — сказал член Международной ассоциации челюстно-лицевых хирургов Алексей Дикарев.

Параллельно с таким использованием мха продолжались его исследования в качестве основы для новых препаратов. В 1941 году в биохимической лаборатории отдела растительных ресурсов Ботанического института АН СССР были разработаны концентрированные водные сфагновые экстракты нескольких вариантов. По данным Ивана Виноградова, они были способны убивать бактерии стафилококка и стрептококка, оказывать дезодорирующее действие и предотвращать раздражения. Разработка медикаментов, основанных на полезных свойствах сфагнума, велась долгие годы и после войны.