Детские знания: как будет развиваться дополнительное образование

Правительство планирует выделять социальные сертификаты, чтобы дети могли бесплатно посещать кружки и секции

EN

Правительство России утвердило план мероприятий второго этапа реализации Концепции развития дополнительного образования детей на 2025–2030 годы. Как отметил министр просвещения России Сергей Кравцов, основная цель — расширение системы, чтобы она отвечала запросам каждого ребенка. Что могут привнести изменения, «Известия» обсудили вместе с экспертами.

Секции и кружки — детям

Концепция развития дополнительного образования детей на 2025–2030 годы на втором этапе сосредоточена вокруг его доступности и качества, обновлении содержания и увеличения охвата детей. Упор делается и на создание равных возможностей для всех подопечных, и на объединение сразу двух видов образования: общего и дополнительного.

«Мы будем расширять доступные образовательные ресурсы, делая дополнительные занятия интересными и разнообразными, а также предусмотрим интеграцию программ дополнительного образования детей с программами учебных предметов и программой воспитания, чтобы дети могли исследовать свои интересы и выбирать направление развития на основе личных предпочтений, углубляя знания и навыки в разных областях», — цитирует министра просвещения РФ Сергея Кравцова, чьи слова цитирует официальный Telegram-канал правительства России.

Совершенствование цифровых сервисов, используемых для записи на программы дополнительного образования, — еще одна статья в Концепции, как и обновление материально-технической базы организаций. Согласно плану, услуга записи будет модернизирована и в дальнейшем будет осуществляться через Единый портал государственных услуг. Планируется, что пользователь, который хочет зарегистрировать ребенка в группу, будет получать уведомления о доступности записи.

Руководитель направления образовательных программ Центра трансформации образования «Сколково» Ольга Немирович добавила, что цифровая навигация потребует соответствующих компетенций от всех участников системы.

— Детям и родителям нужно научиться ориентироваться в многообразии программ, соотносить их с интересами, способностями и долгосрочными целями. Это требует не только доступа к информации, но и развитой культуры образовательного проектирования, — подытожила эксперт.

Рынок дополнительного образования системно развивается — практически каждый ребенок ходит в кружки и секции. Руководитель Детской IT-школы Movavi Анна Опасова рассказала, что тренд характерен и для IT-образования: на курсы приходит всё больше подростков (в сравнении с количеством школьников младшего возраста).

— Появляется много разных секций по совершенно различным направлениям. Это очень хорошо для рынка, потому что есть здоровая конкуренция. Качество материалов растет, дополнительное образование становится сильнее, а сервис — лучше, — отметила Анна Опасова.

Воспитать культуру с детства

Техническое творчество (например, робототехника или авиамоделирование), культура, гуманитарные и естественнонаучные дисциплины станут основными столпами развития профильных направлений в рамках реализации второго этапа Концепции. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Минпросвещения.

Например, для детей расширят программу экскурсий по историко-культурным маршрутам, музеям и научным центрам. Практика детских экскурсий по таким направлениям будет распространена в регионах — их отберут при содействии молодых специалистов, привлеченных к образовательному процессу. Новая инициатива — персонифицированное финансирование, то есть выдача социального сертификата на ребенка, чтобы тот мог ходить в кружки и секции. Ожидается, что к 2030 году такими сертификатами получится обеспечить не менее 30% детей, вне зависимости от места их проживания и состояния здоровья.

Кроме того, будет увеличено и количество мест для детей в школах искусств по программам дополнительного образования, в том числе и в контексте создания инклюзивной среды. Интеллектуальные, творческие конкурсы и спортивные мероприятия также будут организовываться с учетом необходимости вовлечения детей с ограниченными возможностями в систему дополнительного образования.

Анна Опасова рассказала «Известиям», что эта система в одних регионах уже работает, а в других, например в Новосибирске, только зарождается. Дело в том, что пока в этом городе мало коммерческих школ, которые могут претендовать на оплату сертификатами, поскольку предварительно организациям нужно выполнить ряд серьезных требований и заключить договор.

— Мера станет большим подспорьем и родителям, и бизнесу, и всему рынку детского образования. Было бы здорово, если бы номинал был увеличен, потому что один ребенок в среднем ходит в три секции: спортивную, языковую и в IT по интересам, — рассказала Анна Опасова.

Есть и другой момент: сумма сертификата пока что составляет около 3 тыс. рублей. Вместе со средствами материнского капитала это позволяет оплачивать кружки, но всё же суммы не хватает, чтобы создать равные условия каждому ребенку.

Доцент института экономики, управления и права МГПУ Вадим Ковригин также подчеркнул в разговоре с «Известиями», что социальные сертификаты — это прекрасное решение по расширению доступности секций и кружков, поскольку не все семьи могут позволить себе оплачивать детские занятия в учреждениях системы дополнительного образования.

«Известия» направили запрос в Минпросвещения РФ.

Грызть гранит дополнительной науки

Без дополнительного образования представить комплексное обучение детей сложно: кружки и курсы расширяют вариативность системы, дают детям возможность изучать то, что им интересно, обращает внимание Ольга Немирович.

По ее словам, концепция развития дополнительного образования, с одной стороны, решает задачи управления им как системой: направляет ресурсы на востребованные программы и анализирует неактуальные, а с другой — решает стратегическую задачу выхода учебы за пределы школы и синхронизации общего и дополнительного образования.

— В ее основе — управленческая и рыночная логика. Организации получают финансирование не за плановые показатели, а за число пришедших детей. Есть спрос — есть ресурсы. Чтобы оставаться конкурентными, организациям необходимо создавать востребованные программы, обновлять содержание существующих и ориентироваться на формирование гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности, — подчеркнула Ольга Немирович.

Синхронизация дает возможность организации дополнительного образования и школе стать единым полотном и выстраивать индивидуальный образовательный трек ребенка вне школьных стен, подчеркивает эксперт.

— Учащийся сможет формировать свой путь в разных местах — музеях, библиотеках, IT-хабах, арт-пространствах и других площадках. Образование перестает быть привязанным к школе и классу, оно делокализируется. Школы сохраняют большинство функций, но разнообразие внутри образовательных систем увеличивается. При этом школа может занять роль сборщика, координатора и главного держателя процесса — площадки, где интегрируются инновационные образовательные практики и подходы, — добавила Ольга Немирович.

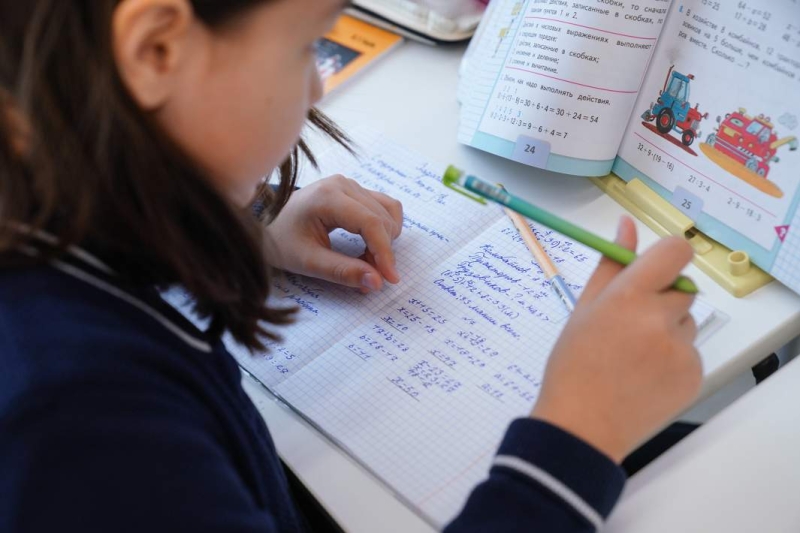

Впрочем, по словам Анны Опасовой, в IT-среде интеграция менее незаметна, и то, что требуется на олимпиадах и конкурсах, зачастую обгоняет школьную программу. В результате в дополнительном образовании по IT-направлениям приходится обучать математике на несколько классов выше.

— Когда ребенок в 12 лет делает уже вполне серьезный проект на Python, ему просто не хватает знаний математики за шестой класс. Случается и так, что школы не дают достаточно знаний для написания качественного кода, а значит, есть пространство для дальнейшей интеграции и улучшения программ, — отметила Анна Опасова.

Есть и положительные тенденции: в выпускных экзаменах по информатике появляется много практических заданий, а в университетских олимпиадах вводится практика ориентированных проектов, которых раньше не было.

— Если раньше, например, информатику воспринимали как что-то легкое, то сейчас экзамен уже достиг довольно серьезного уровня и без специальной подготовки хорошо его не сдать. В этом случае дополнительное образование помогает. К сожалению, ощущается дефицит специалистов, и я думаю, что именно этот фактор — один из стопоров при создании более эффективной системы, — добавила Опасова.

Образовательный вызов

По мнению Вадима Ковригина, у системы общего и дополнительного образования разные задачи и синхронизировать по содержанию федеральный стандарт школы и дополнительную программу не всегда представляется возможным.

— Как, например, это можно сделать для кружков рисования или фехтования? Очевидно, никак. Речь больше должна идти не о синхронизации общего и дополнительного образования, а о соответствии задач возрастным особенностям обучающихся, как в педагогике часто говорят, «природосообразности» ребенка, — объяснил Ковригин.

При этом эксперт признает, что с введением Концепции система для детей стала более доступной. Однако содержание образовательных услуг не всегда качественно контролируется, в рамках лицензирования учреждения дополнительного образования проверяют материальные, кадровые и финансовые условия реализации программы, но не качество ее содержания.

Основная проблема на сегодняшний день — дефицит компетентных преподавателей, подтверждает и доктор философских наук, профессор кафедры психологии образования Института педагогики и психологии МПГУ Олег Баксанский.

— Необходимо возродить старые отечественные программы профориентации и профессиональной подготовки, наполнить их современным содержанием и подвести под них нужную материальную базу, организовать учебные практики и стажировки, — объяснил Баксанский.

По его словам, эти действия позволят приблизить образовательную подготовку к реалиям современной жизни, вызовам и ожиданиям, главное из которых — помощь детям в поиске профессионального пути.

Анна Опасова подметила, что от недостатка кадров пострадали и IT-школы. По ее словам, с каждым годом становится всё меньше высококвалифицированных преподавателей, поскольку они переходят в реальный сектор на фоне роста зарплат в IT.

— Толковые ребята из технических университетов заранее знают, где будут работать. И они редко останавливают свой выбор на образовании. В результате школы вынуждены нанимать менее опытных педагогов, — рассказала Опасова.

При этом стоимость курсов возрастает вместе с зарплатными ожиданиями педагогов, и в какой-то момент уже не все семьи могут их себе позволить.

Наконец, помимо трудностей с кадрами на ситуацию в отрасли влияют растущие требования родителей. Как подчеркивает Анна Опасова, для работы с детьми нужен особенный склад характера, желателен опыт и навыки, а также внутренняя зрелость, которой чаще всего нет у студентов. Это касается не только IT-сферы, но и других направленностей дополнительного образования — например, лингвистических или математических секций.