По ту сторону авангарда: ехали в трамвае Заболоцкий и Хармс

Петербургские локусы в жизни и творчестве обэриутов

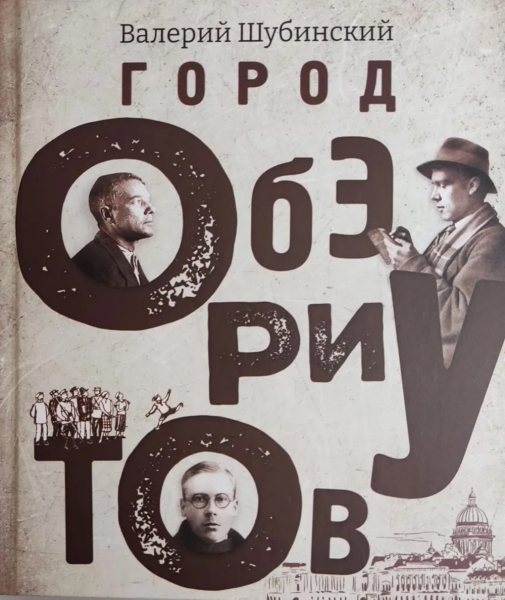

На обложке книги Валерия Шубинского поместились трое самых известных «фронтменов» литературной группы ОБЭРИУ: из двух кружочков «О» выглядывают Александр Введенский и Николай Заболоцкий, в развилке буквы У смотрит в свою записную книжечку Даниил Хармс. В книге гораздо больше персонажей, входивших в одно из самых ярких и трагических объединений в истории русской литературы. Критик Лидия Маслова представляет книгу недели, специально для «Известий».

Валерий Шубинский

«Город обэриутов»

Санкт-Петербург : ГРИФ, 2024. — 312 с.

Обэриуты просуществовали как литературная группа прискорбно недолго — с 1927 по 1930 год. Не менее краток оказался и отпущенный на долю ее членов человеческий век. «Из 12 человек, связанных с ОБЭРИУ, лишь пятеро дожило до 1950-х годов, остальные погибли раньше — в тюрьмах, на фронте… или просто умерли от болезней. Никому из погибших не было больше сорока», — пишет во вступлении Шубинский, который выводит генеалогию своих героев из петербурской традиции, восходящей к Гоголю и Достоевскому. Но если Петербург Гоголя, Достоевского (равно как и Ломоносова, Пушкина, Некрасова, Серебряного века) многократно исследован и описан, то «Петроград-Ленинград советской эпохи» еще нуждается в подробном изучении, которое и предлагает Шубинский, посвятивший свою книгу «в равной степени городу и людям».

Валерий Шубинский «Город обэриутов»

Первый адрес в книге — Дом печати на Фонтанке, где 24 января 1928 года на вечере «Три левых часа» впервые выступила с программной декларацией новая литературно-театральная группа ОБЭРИУ (Объединение реального искусства). Первоначально группа, исповедующая, как сжато определяет Шубинский, «эстетику абсурда, черного юмора, остраняющий гротеск и поиски новой гармонии по ту сторону авангарда», планировала называться «Академией левых классиков». Однако директор Дома печати Николай Баскаков, один из руководителей ленинградского троцкистско-зиновьевского подполья, побоялся привлечь лишнее внимание к собственной левизне, и поэтам пришлось придумать новое название. Аббревиатура ОБЭРИУ была триумфально предъявлена на скандально-триумфальном перформансе, о котором Шубинский рассказывает, опираясь на воспоминания обэриута-долгожителя, умершего в 1996 году Игоря Бахтерева, — это один из самых цитируемых в книге источников.

У Шубинского, безусловно, прослеживается некая иерархия, в которой одним участникам ОБЭРИУ принадлежат ведущие партии с точки зрения поэтической гениальности, а другим «соратникам гениев» — более скромные, однако все фигуры он старается осветить равномерно, подчеркивая сильные стороны и заслуги каждого. Иногда для лучшего понимания расстановки сил удобно предоставить слово самим обэриутам, например, Николаю Заболоцкому с его шуточным, но наблюдательным и, в общем-то, пророческим стихотворением, где на первых ролях — Хармс с Введенский, а самому себе поэт, гораздо раньше остальных достигший творческой зрелости, скромно отводит мебельный статус: «Данька будет генералом, / Шурка будет самоваром, / Шурка будет течь да течь, / генералу негде лечь. / Игорь будет бонвивантом, / с некоторым — хе-хе! — талантом. / Заболоцкий у него / будет вроде как трюмо».

Советский поэт Николай Заболоцкий

Эксцентричную обэриутскую компанию можно условно разделить на тех, кто творил легко и спонтанно, мало заботясь о дальнейшей судьбе своего письменного наследия (да и над самим этим словом наверняка бы посмеялся), и на тех, кто догадался это наследие зафиксировать и сохранить, как мемуарист Бахтерев или как обладатель трех дипломов (философа, математика и музыковеда) Яков Друскин, друг Хармса, во время войны вывезший хармсовский архив на детских салазках из квартиры в разбомбленном доме на улице Маяковского, 11. Кроме этого, самого общеизвестного, из хармсовских адресов, отмеченного мемориальной доской (к нему прилагается фотография плана квартиры, сделанная сестрой Хармса Елизаветой, а также фисгармонии, стоявшей в комнате поэта), книга Шубинского позволяет побывать и в районе Конной площади, где в служебной квартире на Глинской улице начальница Приюта имени принцессы Ольденбургской для женщин, выходящих из заключения, Надежда Ивановна Ювачева родила мальчика Даниила.

Следы уже взрослого Хармса встречаются в разных поэтических локациях, например, во флигеле Шереметевского дворца — Фонтанного дома, где жила Анна Ахматова, показавшая Хармсу поэму «Путем всея земли» и удостоившаяся похвалы с оговоркой: «Да, властность у вас, пожалуй, есть, но вот толковости мало» (подлинный гений, в представлении Хармса, должен был обладать тремя свойствами — ясновидением, властностью и толковостью). Упоминается в книге и квартира Самуила Маршака на улице Пестеля, где они вдвоем сочинили знаменитое стихотворение про веселых чижей. А на Большом проспекте Петроградской стороны жил друг Хармса, детский писатель Борис Житков, получивший после переезда в Москву душераздирающее хармсовское письмо: «Среди моих знакомых в Ленинграде нет ни одного настоящего мужчины или живого человека. Один зевнет, если заговорить с ним о музыке, другой не сумеет отремонтировать даже электрический чайник, третий, проснувшись, не закурит папиросы, пока чего-нибудь не поест, а четвертый проведет и окрутит вас так, что диву даешься…»

В «Городе обэриутов» немало юмористических зарисовок из быта разных литераторов той эпохи, и кое-кто из них не слишком уступал обэриутам в артистичной оригинальности поведения. Так, в довольно забавном эпизоде, почерпнутом из тех же воспоминаний Бахтерева, Хармс и Введенский приводят других обэриутов в гости к крестьянскому поэту Николаю Клюеву, который изображает посконного деревенского деда и пытается обнять «Миколушку» Заболоцкого, соглашаясь принять от него и терновый венец. Когда Заболоцкий просит прекратить балаган и перестать валять дурака, с хозяином дома происходит разительная перемена: «Семидесятилетний дед превратился в средних лет человека (ему и было менее сорока) с колючим, холодным взглядом». Клюевский маскарад Шубинский оправдывает как «форму самозащиты в советском мире, одинаково чуждом и образованному, и сложному человеку из народа Клюеву, и тем столичным интеллигентам, которым он некогда себя противопоставлял. Но на деле эта игра ни от чего спасти не могла».

Не спасла тонкая виртуозная симуляция сумасшествия и Даниила Хармса, прекрасно отдававшего себе отчет в том, что такие удивительные существа, как он и Александр Введенский, могут в этой жизни рассчитывать разве что на чудо. Впрочем, в хармсовой картине мира это касается и остальных, вполне заурядных граждан: «…людям только кажется, что их желания разнообразны. В действительности люди, сами того не зная, желают лишь одного — обрести бессмертие. Это и есть настоящее чудо, которого ждут и на пришествие которого надеются».

Граффити с портретом писателя Даниила Хармса на фасаде дома

Последняя фотография в «Городе обэриутов» — серая плита на братской могиле Пискаревского кладбища, где, по-видимому, похоронен умерший от голода в тюремной психбольнице Хармс. Вписывая его и других обэриутов в историю и мифологию Петербурга, Шубинский подчеркивает их способность уловить «какой-то важный нерв петербургской культуры: вторжение абсурда, гротеска, мистики в повседневное существование, соседство комичного и страшного». Как замечает автор книги, обэриутам пришлось жить не в те времена, к которым они были подготовлены. Породивший их чудесный, мистический Петербург растворился и исчез у них на глазах за очень короткое время, однако «на эту катастрофу они сумели ответить не капитуляцией, а созданием собственного уникального духовного и художественного мира».