Покаянные дни: Бунин возвращается в детство, Малевич спасает Кремль

Книжные новинки месяца

0

EN

Следите за нашими новостями в удобном формате

Есть новость? Присылайте!

Иван Бунин повторяет историю Бенджамина Баттона, Казимир Малевич охраняет памятники Кремля, а милая медведица Саманта из американского комикса оказывается серийным убийцей. Майские праздники — идеальное время для чтения. Из всего разнообразия новинок «Известия» выбрали четыре — представляющие совершенно разные жанры и темы, но все по-своему примечательные и оригинальные.

Иван Бунин. Жизнь наоборот

Дмитрий Воденников

Редакция Елены Шубиной (РЕШ) этой весной запустила новую серию «Ж.И.Л.» — «Жизнь известных людей». Стартовать было решено сразу с трех книг — Павла Басинского о Леониде Андрееве («Известия» публиковали ее фрагмент), Романа Сенчина об Александре Тинякове и Дмитрия Воденникова об Иване Бунине.

Понятно, что замах здесь — на конкуренцию со знаменитой ЖЗЛ. Название остроумно: вместо знакомой с детства аббревиатуры — почти лозунг: жил! Но и сам подход иной. Во-первых, в авторах только первые имена современной отечественной литературы. Во-вторых, герои — тоже писатели, причем (совпадение ли?) одной эпохи: начала XX века. И в-третьих, подход к повествованию — максимально свободный и субъективный.

Последнее наиболее ярко проявилось в труде Воденникова. Жизнь Бунина он предлагает прочесть наоборот, задом наперед: от смерти до рождения. Идея не нова (в «анамнезе» — как минимум, «Загадочная история Бенджамина Баттона» Фицджеральда и «Мирсконца» Хлебникова и Крученых), но у Воденникова она дает неожиданный результат. Умирание, болезнь, мрачные поздние годы Бунина (даже получение Нобелевской премии выглядит лишь краткой светлой вспышкой) нашему современнику куда интереснее, чем всё остальное. Иначе говоря, перечисленное стоит на первом месте не только в плане последовательности, но и по важности, весомости.

И книга в целом воспринимается как череда воспоминаний о прожитых годах. Воспоминаний зыбких, спонтанных, очень личных и упорно не желающих нарастать на хронологический «скелет», пусть даже перевернутый. Вот еще одна параллель: фильм «Камень» Александра Сокурова о Чехове, вдруг выбравшемся из мира мертвых в свой домик в Ялте. Подобно сокуровскому Антону Павловичу, постепенно обретающему привычный «классический» облик, Бунин Воденникова из эмиграции «возвращается» в Россию, перешагивает свои «Окаянные дни» и оказывается в бревенчатом доме где-то на хуторе. Совсем маленький мальчик Ваня замирает перед зеркалом, пораженный увиденным. Вот и у Воденникова — поэта и прозаика — получилась книга про отражение: Бунина в его судьбе, самого себя в Бунине, настоящего — в прошлом.

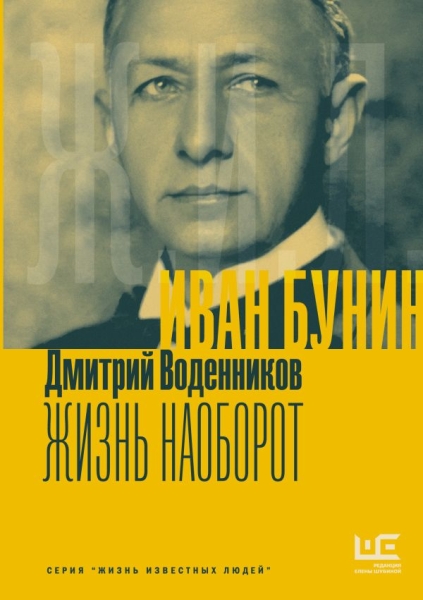

Галина Вишневская и Мстислав Ростропович. Концерт для голоса и виолончели. Неформальный разговор

Вадим Верник

Год назад Вадим Верник выпустил книгу по следам своих бесед с Майей Плисецкой. Работая телеведущим, он в течение нескольких дней снимал интервью с великой танцовщицей, а затем, найдя старые кассеты, решил дать жизнь не вошедшим в фильм диалогам. Вероятно, опыт был признан успешным, и вскоре по тому же рецепту появился «сиквел» — теперь уже про другую приму Большого театра, Галину Вишневскую. С ней и Мстиславом Ростроповичем Верник тоже записывал передачу в 1990-е. Правда, пришлось ограничиться одним днем, и в тексте чувствуется, что исходного материала — прямой речи великих музыкантов — куда меньше.

Впрочем, ценность издания — в ином. Рассказывая обо всем закулисье процесса, начиная с момента возникновения идеи и первоначальных переговоров с Ростроповичем, Верник создает выразительный образ супружеской пары. Муж здесь предстает парадоксальным, непредсказуемым и подчас даже тираничным. Жена — царственной, властной, но вместе с тем великодушной и неожиданно заботливой: она, например, предложила подвезти телегруппу, когда та приехала в Париж. Или вот еще характерный штрих. Уже приготовившись к съемке, Вишневская беспрекословно уступает место Ростроповичу, который вдруг решил говорить первым.

Из таких наблюдений и складывается «парный портрет в интерьере». Да, музыканты пустили телевизионщиков в свою французскую квартиру, и Верник уделяет немало внимания описанию увиденных комнат, вещей, произведений искусства. Ну а на магистральную сюжетную линию наслаиваются флешбэки — рассказы о том, как пара познакомилась, как они концертировали вместе, как эмигрировали, наконец, как Вишневская дебютировала на драматической сцене (во МХАТе).

Пожалуй, не стоит ждать от этой книги сенсационных эксклюзивов, говоря журналистским языком, но нельзя не признать, что чтение это увлекательное, даже если вы неплохо представляете себе жизнь и творчество Ростроповича и Вишневской. А множество фотографий — как советского времени, так и сделанных во время записи передачи, — оказываются ценным и подчас не менее красноречивым дополнением к повествованию.

Авангард и «Анархия». Четыре мятежных месяца самоуправляемого просвещения

Анна Бражкина

В названии этой книги — сразу два крайне притягательных для публики слова. Русский авангард, понятно, «наше всё», особенно в последнее время, когда выставки и исследования на эту тему появляются в режиме нон-стоп. Но еще большее любопытство разжигает «анархия», особенно в связке с пояснением: «четыре мятежных месяца самоуправляемого просвещения». Вот только что конкретно имеется в виду?

Ежедневная газета «Анархия» выходила всего несколько месяцев: с конца 1917-го по весну 1918 года. И именно там, в разделе, посвященном культуре, был опубликовал целый ряд важнейших текстов русских художников, поэтов, деятелей искусства совсем молодой тогда советской России. В наши дни были перевыпущены лишь немногие из них. Анна Бражкина заполняет лакуны и возвращает исторические материалы в научный оборот, дополняя их комментариями и контекстом.

Для широкой публики обстоятельства появления этих публикаций едва ли не интереснее, чем они сами. Скажем, знали ли вы, что за культуру в «Анархии» отвечал Казимир Малевич, а его «редакция» располагалась прямо в Оружейной палате Кремля? Но мало того. Во время Первой мировой автор «Черного квадрата» был призван в армию, в 1917-м его полк расквартировали в Кремле, а сразу после Октябрьской революции он попал в плен к юнкерам, державшим оборону крепости. Зато после окончательной победы красных именно Малевич занялся ремонтом и подготовкой зданий Кремля к зиме, после чего был назначен ответственным за сохранение памятников. Ну а параллельно — писал в «Анархию».

Таких сюжетов в книге — множество. И в целом это исследование, конечно, не только про авангард и даже не только про культуру, но про раннесоветскую историю в целом. На примере одной очень локальной темы автор показывает, как рождался новый мир.

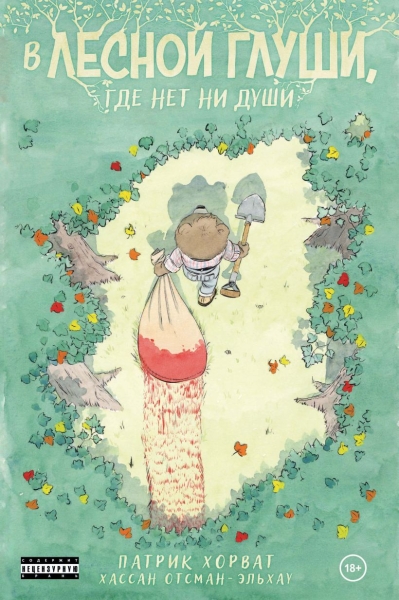

В лесной глуши, где нет ни души

Патрик Хорват, Хассан Остман-Эльхау

При первом взгляде на обложку графической новеллы «В лесной глуши, где нет ни души» можно решить, что перед нами детская книга. Но потом замечаешь в правом нижнем углу значок 18+, а главное — понимаешь, что няшная медведица на рисунке тащит за собой мешок с окровавленным трупом. Поэтому — сразу совет: если дома есть дети, спрятать красивый глянцевый комикс от них подальше, дабы не навредить неокрепшей психике. Для взрослых же прелесть издания (если здесь уместно слово «прелесть») заключается как раз в этом контрасте между мультяшной мимимишной эстетикой и суровым детективным содержанием.

Главная героиня, та самая медведица Саманта, живет в маленьком тихом городке Вудбруке. Каждое утро она здоровается с другими горожанами — баранчиком, лисом, черепашкой, работает в своем магазинчике, а затем отправляется в соседний мегаполис. Ведь там куда легче остаться незамеченной и совершить преступление. Саманта — серийная убийца. Вот только однажды загадочная смерть происходит в самом Вудбруке. И Сэм приходится пуститься в расследование, дабы не поймали ее саму.

«Жесткая мокруха еще никогда не была такой милой», — приводится на задней обложке цитата из одной зарубежной рецензии. С этим сложно не согласиться. Визуальный стиль действительно обаятельный — ровно до того момента, пока нам не показывают очередную расчлененку.

Автор и сюжета, и рисунков — американский сценарист, художник, режиссер Патрик Хорват. В его кинематографическом послужном списке — трэшовые ужастики «Пакт 2» и «Монстры Юга», чьи оценки на IMDb — 4,4 и 5,9 соответственно. Не очень впечатляюще. Но если говорить о книге, то поклонники хорроров и любители графических новелл, вероятно, оценят свежий взгляд на жанр. Благо, для русскоязычных читателей издание адаптировано по полной программе: переведены абсолютно все надписи внутри рисунков, даже имитации вудбрукских газет.